2020年度 第一回ゼミ

こんにちは。今月から新M1になりました村上です。

本学部ではコロナウイルスの影響で先週から原則として登校が禁止され、自宅でのテレワークとなりました。

そのため実験等は行えませんが、先生や先輩から課題を出していただき、プログラミングの練習など家でもできることをやっています。

そんな状況の中、4/14(火)にビデオ通話でゼミが行われました。

初めての形式ということで少し緊張もありましたが、新しく入った4年生からの質問も見られ、活発な議論が行われました。

2020 年度 B4 メンバーとの顔合わせ

こんにちは。4 月から M1 になりました平野です。

先日、研究室に新たに 4 年生 6 人が配属され、研究室の全メンバーが自己紹介をしました。

↑ 写真は顔合わせの様子です。新型コロナウイルスの感染防止のため、十分に換気し、席の間隔も開けていました。

M1 以上のメンバーの多くが今年の目標として、研究室に朝早く来ることを挙げていました。是非 4 年生のお手本となるような研究生活を送ってほしいものですね。

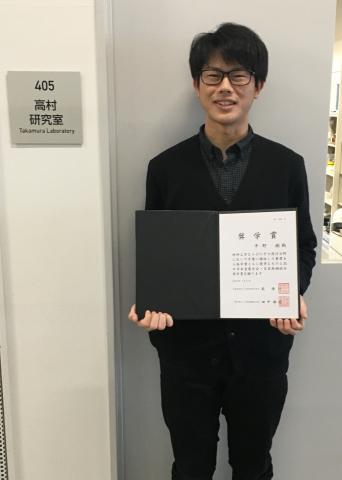

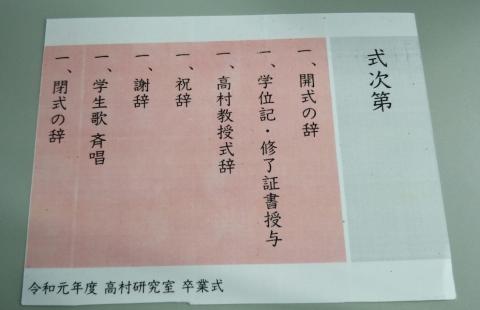

2019年度卒業式

2020年3月25日

卒業式

今年は、新型コロナウイルス予防のため、全学の体育館での式や学科の学位授与式・謝恩会は行われませんでした。

止むを得ないことですが、残念です。

...

と思っていたら、研究室の皆さんが、研究室で卒業式を行なってくださいました!!!

式次第まで用意はばっちりです。

コロナ対策のために、間隔を大きく開けた座席になりました。

受賞:日本金属学会・日本鉄鋼協会奨学賞(B4 平野)

こんにちは。B4の平野です。

先日、日本金属学会・日本鉄鋼協会奨学賞を頂きました。恐らく、学部3年生までの成績が考慮されて受賞するに至ったと思います。しかし、今年1年間の研究を卒業論文にまとめていると、いかに自分が未熟で、研究を疎かに行ってきたかを思い知らされました。修士1年生になる4月以降は、この賞にふさわしくなれるように研究を頑張ろうと思います。

TMS2020

サンディエゴで開催されたTMS2020に行ってきました。昨年度学位をとって、現在米国のクレムゾン大学でポスドクをしている石井博士と会ってきました。研究のみならず体格も一回り大きく成長していて感動しました。益々のご活躍を!

4年生スキー旅行 in 山形蔵王

こんにちは、B4の河合です。4年生でスキー旅行に行ってきました。

予定の合わない僕たちは、行ける時に行くしかないという思いから卒論発表直後に突発的に「明日スキーに行こう」と、この旅行が決定しました。

朝早いバスだったので起きれるか心配でしたが、無事に6人とも集合できて良かったです。

前日は夜遅くまで飲んでいたこともあり、蔵王までのバスの中は一言も話さず爆睡していました。スキー場に到着し、目を覚ますとあたり一面雪景色・・・となるはずだったのですが、雪不足の影響で町中には全然雪がなく、滑走コースの一部も地面が見えている状況でした。

落ち込んでいた僕たちでしたが、山頂付近まで登れば雪がきれいに積もっており、快適に滑ることができました。

今回は平野、市村がスキーを行い、その他がスノーボードをしました。

自分と城前はスノーボード初心者だったため、毛塚と村上にブーツの固定の仕方から教えてもらいました。

↓その時の様子です。

卒論発表(2019年度)

こんにちは。B4の市村です。

2/13、14日の二日間にわたり、4年生の卒業論文発表会が行われました。

この1年間の集大成であるこの日に向けて皆、力を注いできました。

1日目発表後の写真。プログラムの都合上、村上だけ2日目となりました。

2日目最後の発表だった村上からは、審査頂いた先生方への感謝の言葉がありました。

今までよりも長い12分かつ英語での発表ということもあり、一同苦労の日々でした。

そんな私達全員が無事に発表をやり遂げることができたのはひとえに、先生や諸先輩方のご指導ご協力あってのことです。本当にありがとうございました。

修論審査会(2019年度)

こんにちは。修士2年の山口です。

2月4日に修士論文の審査会があり、藤巻君と私が発表を行いました。

スーツ姿での写真は撮り忘れたので、ありません(笑)(・・;)

代わりに、発表後に食べたステーキと藤巻くんの写真を載せておきます。

+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-+:-+:-+:-+:-+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:

審査会の内容は、15分のプレゼンテーション+αの質疑応答でした。

節分!!!

こんにちは。今日は2月3日、節分!!!

なので、研究室のみんなと、マテ系の豆まきに参加しました♪

鬼の立候補がいなかったせいか、鬼不在の中、

系長である三原先生の「鬼は外、福は内」の掛け声と同時に豆まきが始まりました。

取り残された鬼のお面たち

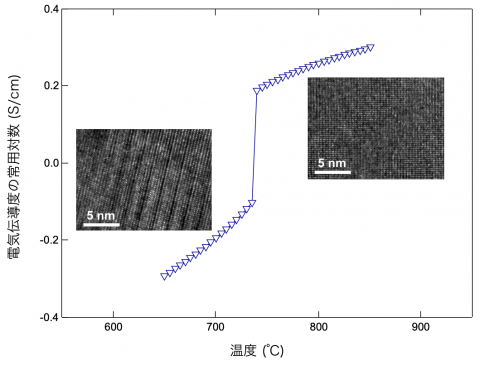

【論文掲載】結晶中の欠陥の規則配列化によって酸化物の電気伝導特性が変化することを発見(D2戸村)

ビスマス(Bi)、ストロンチウム(Sr)、鉄(Fe)からなる酸化物において、結晶中に存在する”欠陥”(酸素の空席)が集合して規則的に配列したり、ばらばらに分散したりする変化に伴い、電気伝導特性が大きく変化することを発見しました。本成果により、「欠陥の規則配列化を操ることで電気伝導特性を制御する」という新たな材料設計指針が得られ、デバイスへの応用などが期待されます。

本成果は American Physical Society(アメリカ物理学会)が出版する査読付き科学雑誌 Physical Review Materials に掲載されました。https://doi.org/10.1103/PhysRevMaterials.3.125802